一、中国超大特大城市规模、密度和强度的合理标准

超大特大城市是城市发展的高级形态,也是中国经济发展的重要载体和主要引擎,对中国经济高质量发展和中国式现代化的实现具有重要作用。超大特大城市的高质量健康发展主要涵盖社会、环境、经济三个方面,具体而言,社会方面主要侧重于城市的社会安全、房价收入比、社会公平,目标是建立以人为本的宜居城市;环境方面主要侧重于城市的生态环境、基础设施和公共服务,目标是建立安全韧性的生态城市;经济方面主要侧重于城市的经济主体充满活力、产业部分高端多样,目标是建立高端多样的活力城市。

1.典型化事实

理论上,超大特大城市的高质量健康发展很大程度上取决于城市的规模、密度、强度和功能。实证上,基于超大特大城市的健康程度,可以反推其规模、密度、强度的合理程度。截至2020年,按照中国城市人口标准划定的城市形态,全球人口1000万以上的超大城市和人口500万—1000万的特大城市已经达到74个。将74个城市按照国家及其发展水平划分为欧美发达国家、亚洲中等收入以上国家、拉美及俄罗斯、亚非中下收入国家和中国5个组别,比较中国以外的超大特大城市发展状况,发现欧美发达国家组生活质量高、生活成本高,社会安全程度中等,医疗健康条件较好,环境污染低,交通通达;亚洲中等收入以上国家组生活质量较好,生活成本较高;亚非中下收入国家以及拉美国家组生活质量较低,社会安全程度低,环境污染严重。在此基础上推断,在人口、空间、经济、功能、形态的规模和结构的合理标准方面,欧美发达国家相关城市最符合标准,亚洲城市较符合标准,拉美及俄罗斯城市很不符合标准,亚非落后国家城市最不符合标准。基于发达国家超大特大城市的经验事实,可以提炼高质量发展的超大特大城市理想的规模、强度和密度。

第一,在人口方面,超大特大城市具有较大的人口规模和较高的人口密度。发达国家的超大特大城市的大都市区人口规模在1000万左右,人口密度1000人/平方公里左右;中心区的人口规模在500万左右,人口密度5000人/平方公里,中心城市在都市圈比重基本在20%-30%左右。

第二,在空间方面,超大特大城市具有较大的空间规模和较高的开发强度。发达城市都市区总面积大多在10000—20000平方公里之间,中心城市面积则多处在500—1500平方公里,建成区总面积多在2000—7000平方公里。整体土地开发强度多处于0.15—0.4的水平区间,中心城区开发强度在0.5—0.7之间。居住用地占比较高,普遍超过三分之一,并且比例持续升高。工业用地占比很低,在5%以内,且持续下降;商业和交通用地占比稳定,开放空间和绿地用地占比有所提升。

第三,在体系方面,超大特大城市呈多层级、多中心、网络化、隔离状分布。此类城市一般分为三个层级:第一层为整个都市区、第二层为中心城区和多个次中心、第三层为核心区和众多微中心。各中心或功能区依靠绿地形成生态隔离,通过交通基础设施进行连接,呈现隔离状和网络化分布。

第四,在经济方面,超大特大城市具有巨大的经济规模和极高的经济密度。发达国家的超大特大城市经济规模大,中心区经济密度高。都市区经济规模平均为6405亿美元,经济密度平均为0.5亿美元/平方公里;中心区经济规模平均为5790亿元,经济密度平均为9.37亿美元/平方公里;发达国家超大特大城市具有以输出型服务业为主导的产业结构,产业高技术、高附加值、知识密集,大多数处在产业链的高端甚至顶端。

2.理论与基准

虽然通过上述特征事实可以从经验视角提炼超大特大城市的规模、密度和强度的合理标准,但囿于缺乏理论支撑,有关超大特大城市的规模、密度、强度等,国际上还没有形成具有共识性的合理标准。本文尝试基于人类舒适生存最低需求理论,提出人类集聚密度、出行距离和自然环境开发的标准,并在此基础上推导出超大特大城市规模、密度和强度的理论标准。空间经济学认为,效用最大化追求与规模报酬递增决定人类的空间聚集。但人类独处空间以及聚集的成本与风险概率决定城市的空间聚集,即城市的规模、强度与密度是有限度的。因为人类舒适生存需要最低环境条件,包括最少的空间占用、最大的出行距离和最多的空间开发。

基于这一人类舒适生存最低环境需求理论,以及相关文献研究和经验常识,可以确定人类对空间占用、出行距离和空间开发的极限标准如下:

第一,人口居住空间不低于30平方米,低于30平方米存在明显压抑。

第二,城市范围内土地开发强度不能超过50%,建筑面积不超过建成区的50%,如果超过50%,自然生态系统就有可能遭到破环,危及生存环境。同时,据经验研究发现,若开发强度低于20%,那该城市可能会没有经济效益。

第三,建筑物高度即容积率也存在人类容忍的极限高度。虽然因地质结构不同,城市之间会有差别,但结合全球城市的经验,就整个城市而言不宜超过4。

第四,单次通勤时间不超过60分钟(研究显示不超过45分钟)。

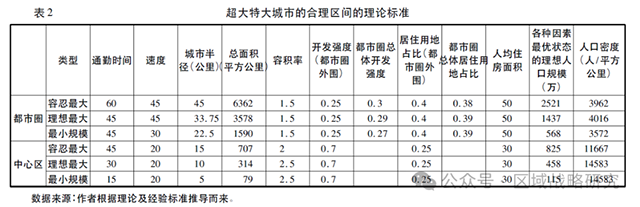

第五,无论从环境、经济还是社会角度看,城市住房用地占城市建设用地比例都应该有区间,经验显示,其值宜在20%—50%之间,低于或高于这一区间城市将不够协调。根据上述经验标准与理论标准可以推导出特大超大城市应该是都市圈形态的城市,其人口、面积的最小规模、理想规模、最大规模以及密度和强度等关键标准如表2所示。

具体而言,超大特大城市人口的规模、密度和结构是:中心区理想的最大人口规模为458万人左右,相应的人口密度为14583人/平方公里,超过理想的人口规模则会导致负外部性。城市最小人口规模应在115万左右,中心区可以容忍的最大人口规模为825万左右。在所有外部条件均为理想条件下,都市圈理想的最大人口规模为1437万,相应的人口密度为4016人/平方公里。同样,都市圈内人口超过这一理想最大值也会产生负外部性。都市圈最小的人口规模为568万左右,都市圈可以容忍的最大人口规模为2521万左右。超大特大城市空间的规模、强度和结构是:中心区理想的最大面积为314平方公里左右,都市圈理想的最大面积为3578平方公里左右。在用地结构方面,居住用地、工商业用地、绿化用地等按照人口规模、人口密度、区块功能等以科学合理的比例分配和搭配。上述超大特大城市人口与空间的规模、密度、强度和分布又决定其形态和经济规模、密度和分布。超大特大城市发展的内部形态及体系是:多层级、多组团、多中心、间隔状、网络化和分布式的格局。超大特大城市经济的规模、密度与结构是:经济规模巨大,输出产业主导。都市圈、中心区和核心区的就业密度和经济密度依次提高,就业、产业和经济总量主要集中在中心区和核心区,中心区经济密度是都市圈经济密度的数倍。

3.中国的标准

鉴于未来15年中国城市化率将从65%提升到75%,并将进入高收入国家行列,加之人口多、土地少的国情,我国超大特大城市合理的规模、密度更接近上述经验标准和理论标准的上限。

在人口的规模和密度方面,中心区的人口规模和密度可以向理想的理论标准的上限接近。全市理想的最大人口规模应当在1400万左右,密度为4000人/平方公里。中心区理想最大人口规模应当在500万左右,密度为14000人/平方公里。若中心区人口超过500万,则应当建立副中心。

在空间的规模和强度方面,超大特大城市不应该超过理想最大的规模和强度,同时还不能超过理想最大的建筑密度、住房用地占比等。都市圈理想最大的面积为3578平方公里,开发强度在0.5左右,容积率在1.50左右,人均住房面积50平方米左右,居住用地占比40%左右。中心区理想最大的面积为314平方公里,土地开发强度为0.7左右,容积率2.5左右,人均住房面积不低于30平方米,居住用地占比为25%左右。

在经济的规模和密度方面,全市应为庞大的经济规模、极高的经济密度。中心区应为较大的经济规模,占全市经济规模的50%以上;较高的经济密度,是全市经济密度的数倍。核心区应为较大的经济规模,占中心区经济规模的50%以上;极高的经济密度,是全市乃至中心区经济密度的数倍。

在内部的形态和体系方面,超大特大城市应趋向多层级、多中心和多组团,隔离状、网络化和分布式的理论和经验模式,同时保持一定的弹性。

二、中国超大特大城市规模、密度和强度存在的问题

1.主要的问题

第一,人口规模、密度和布局不合理。中心城区和核心城区人口规模过大。上海、北京、深圳、天津、重庆等城市的城区人口已经超过1000万,中心区的人口规模在300—1200万人左右。中心、核心区人口密度过高。中心城区人口密度总体在6000人左右,北京的东城区和西城区人口密度超过20000人/平方公里。

第二,空间规模、密度和布局不合理。市域面积较大,行政区面积多在2000—15000平方公里之间,市辖区面积多在1000—8000平方公里之间。建成区总面积过小,多在500—1500平方公里。全市域的开发强度过低,多处于0.1—0.2的水平。此外,用地结构不合理。工业用地占比均值超过25%,人均绿地面积8.29平方米,居住用地面积占建成区比重不足30%。

第三,经济规模、密度和布局不合理。我国超大特大城市的经济规模与密度经历了快速提升的过程,虽优于亚非落后国家和拉美及俄罗斯,但与欧美发达国家以及一些亚洲中等收入以上国家和地区的同类型城市相比,仍然存在经济规模较小、密度偏低的问题。超大特大城市都市区经济规模仅为欧美发达国家的三分之一。中心区和核心区的经济规模、经济密度与欧美发达国家城市差距更加明显。

第四,城市形态和内部功能分布不合理。大多数超大特大城市以单中心、单层级、单组团结构为主,“摊大饼”发展模式为主导,没有形成多组团。生态隔离带建设滞后,居住区域过于集中和单一。交通呈现带状和线状特征,尚未形成网络状结构。高质量公共服务和基础设施主要集中于中心区,尚未形成合理的分布式,给居民生活带来不便。职住分离现象普遍存在,造成长距离通勤。

2.主要的影响

在社会方面,我国超大和特大城市社会安全和医疗健康指数与欧美发达国家城市大致相当,处于世界领先地位,但其房价收入比普遍过高,处在世界超大特大城市后列。目前,我国生活质量处在低于欧美发达国家、接近亚洲发达国家、略高于拉美国家和亚洲落后国家的超大特大城市的水平。

在环境方面,我国超大和特大城市交通拥堵稍高于国际城市平均水平,其环境污染较为严重,落后于欧美、亚洲的发达国家城市水平。

在经济方面,我国超大和特大城市高端产业缺乏,制造业和服务业层次比较低,多处在价值链的中低端。跨国公司以分支机构集聚为主,金融、科技、人才、教育等要素、产业和产出层级不高,功能不强。一些低端产业部门仍在中心区,一些土地密集型制造业还未疏解到周边。

三、关于中国超大特大城市规模、密度和强度合理化的建议

1.制定多层嵌套的大都市圈空间规划

超大特大城市功能疏解应从全局和战略高度制定系统性、多层嵌套的大都市圈规划。

一是规划大都市圈内部多层级的城镇体系。结合地形、地貌以及交通运输条件,形成以1小时通勤时间为半径的大都市圈外部圈层,在其内部嵌套多个以半小时通勤时间为半径的城市中心圈,并进一步嵌套多个以15分钟通勤时间为半径的微中心圈,从而形成多圈层嵌套结构。

二是规划大都市圈内部多中心体系。构建“中心城区—副、次中心—微中心”的多中心大都市圈格局,避免特大和超大城市单中心“摊大饼”式蔓延。

三是规划大都市圈内部多组团的功能体系。避免超大特大城市中心城区行政功能与经济、社会功能过分叠加,通过多组团结构,形成多中心并存、多组团分工协作的整体格局。

四是规划中心城区—副、次中心—微中心多尺度下的生态隔离区与生态红线区,实现不同微中心通过生态带相隔离,防止城镇无序蔓延,保障生态安全。

五是规划网络化的大都市圈交通体系,加强都市圈内不同中心的有机联系。

六是按照多层嵌套的产业链集群体系的思路,在不同功能空间(微中心)合理规划被疏解产业及其产业链不同环节,实现与功能空间原有产业的协调发展。七是基于人口和产业可能的合理布局,在各圈层、各中心分布式地规划重大与基础公共服务设施。

2.建设多组团、多中心、多层级的都市圈内部体系

一是在主城区以外加快副中心、次中心和新城建设,通过制定激励政策,引导潜在外迁市场主体和公共部门提前介入,参与建设,引导产业和人口在不同中心间有序迁移,实现产城融合与职住一体。

二是改造和新建副中心、次中心和新城周边的小城镇等“微中心”,通过建设空间载体平台、特色产业服务平台等一批功能性平台,加强“微中心”与中心城区的对接合作,吸引人口和产业外迁。

三是在副中心和主要次中心建设重大基础设施,围绕次中心和微中心开发建设新的城市组团来承接功能疏解,在组团内通过功能分区实现基础设施共享。

四是加强大都市圈内生态环境的协同共治与生态隔离带建设,编制实施大都市圈生态环境管控方案,建设不同的微中心、功能组团间的生态隔离带,在功能疏解过程中实现生态环境质量同步提升。

3.积极引导市场,推动核心区的非核心功能疏解

一是提升核心能级。在城市中心区提升高端产业功能,疏解低端产业功能,建立全球高能级功能,总体上提高能级,扩大容量,聚中有散。

二是网络化的交通基础设施延伸先行。在核心区、近郊区、远郊区以及其外围城市建设地铁、快速铁路、市郊铁路与城际铁路等轨道交通有序接驳的大都市圈交通基础设施,形成大都市圈内多层次公共交通运输网络的全覆盖。

三是超大特大城市中心城区的优质公共服务要先行外迁。以公共服务均等化作为抓手助推特大和超大城市功能疏解,发挥优质教育、医疗等公共服务资源促进产业和人口疏解的引领和带动作用。

四是通过实施激励与约束并举的产业与财税政策推动特大和超大城市功能疏解。制定超大特大城市功能疏解的正面与负面产业清单,在中心城区针对非核心功能产业实施更加严格的环保、土地等约束性政策,并对外迁企业给予优惠税收、补贴和信贷等激励性政策,以推力和拉力共同实现非核心功能的主动疏解。

五是实施产业生态平移工程。基于产业链以及软、硬环境的完整性和系统性,实现产业生态的整体平移,避免零碎拆解导致被疏解功能的衰退与中心城区核心功能竞争力的下降。

版权声明:

凡本网注明“来源:中国城市规划网”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国城市规划网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。授权事宜请邮件至www@planning.org.cn,中国城市规划网保留最终解释权。

凡本网注明“来源:XXX(非中国城市规划网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体如需转载,请与稿件来源方联系,如产生任何问题与本网无关。