导读

北京平原区地下水位三年回升超7米,上海外滩防汛墙因地下水上涌反复加固,贵阳商场地下室被地下水顶裂涌水……当“缺水城市”频频遭遇“水漫地下”,这场悄然而至的危机正威胁着建筑、道路甚至整个城市的防洪体系。本文将揭开地下水位异常上升的真相,并展示工程师如何用“动态排水黑科技”守护城市安全。

作者|

蒋明、陈茹,上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司

蒋应红,中国城市规划学会地下空间分会副主任委员,上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司

关键词:地下水位、上升、城市、地质灾害、地下空间、抗浮、主动泄水减压系统、防洪排涝、智能监测与预警系统

1 城市新困扰:从“渴”到“涝”的逆转

“华北漏斗区修复成功!”——这条新闻曾让缺水城市欢欣鼓舞。但鲜少有人想到:地下水位的持续回升竟会带来新灾难。

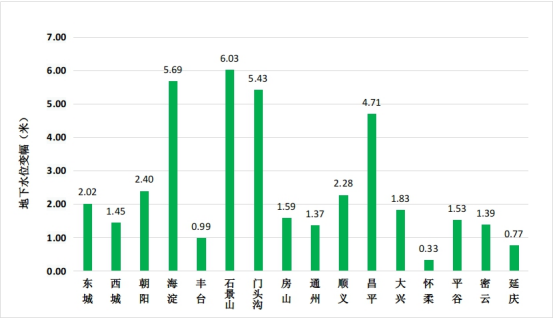

北京:2024年数据显示,石景山地下水位同比上涨6米(图1),部分区域三年累计升幅超7米。

图1 北京市2024年各区地下水水位变幅柱状图(与上年同期对比)

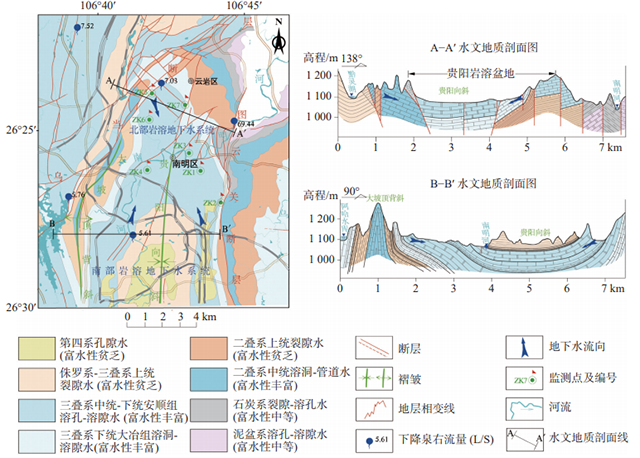

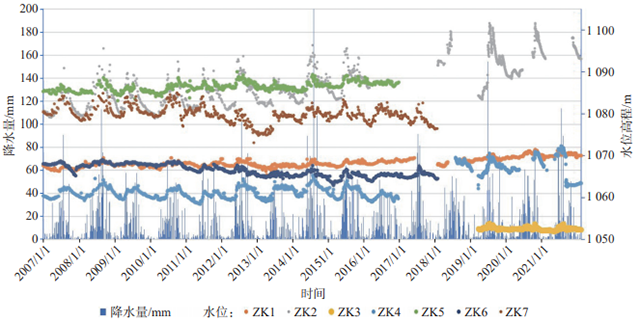

贵阳:贵阳以碳酸盐岩为主的地质构造,导致地下水以岩溶水为主(占比超90%)。2010年后水位整体呈上升趋势,盆地边缘受地形影响,水位变幅可达10-20米。贵阳盆地区域地下水动态观测点分布图、各监测点地下水水位动态及降雨量图分别见图2和图3。岩溶盆地水位如“呼吸般波动”,暴雨后单日可暴涨2米(图3),直接将商场地下室顶裂(图5)。

图2 贵阳盆地区域水文地质图及地下水位动态观测点分布图

图3 各监测点地下水水位动态及降雨量图

“这不是简单的资源复苏,而是城市安全的新考题。”

——水文专家警示

2 水位为何悄悄上涨?自然与人类的“合谋”

2.1自然推手:当暴雨突破城市“吸水极限”

(1) 极端降水

短时强降雨或持续降雨增加地下水补给。如郑州“7·20”暴雨单日灌入106个西湖水量,地下水系统超负荷。

(2) 气候变化

冰川融化与海平面上升加剧沿海城市地下水上升。祁连山融水渗入西北城市地下,兰州水位年均升0.5米。上海外滩地下水盐度十年增3倍,防汛墙持续抬升。

2.2人为助攻:善意措施的反作用

(1) 地下水开采管控

当城市采取措施减少地下水的开采量时,使补给大于消耗。北京通过南水北调替代地下水,2024年平原区地下水位同比回升1.59米。

(2) 海绵城市建设

透水铺装、雨水花园等设施增加下渗。如广州某小区采用透水砖后,雨水渗透率提升40%,地下水年补给量增加约2万立方米。

(3) 城市水系整治工程

在城市河道整治工程中,通过筑堤、拦河坝等措施提高河道水位,河水倒灌含水层,导致地下水位升高。武汉东湖清淤后蓄水位提升1.2米,周边地下水年均回升0.8米。

3 三重威胁:沉默的危机正在爆发

3.1大地在“融化”:地质灾害频发

岩溶塌陷:湖南益阳因水位骤降触发真空吸蚀,形成直径20-50米的塌陷坑吞没农田。

地裂缝扩展:西安地裂缝以每年5cm速度撕裂街道——地下水上涌润滑断层带。

土体失稳:甘肃黑方台灌溉导致地下水位上升,基质吸力下降30%,诱发滑坡灾害。

融陷:在高寒地区,地下水位上升可能导致地基冻胀,进而引发融陷,危及建筑物安全。甘肃黑方台灌溉区房屋倾斜如“比萨斜塔”。

3.2城市地下空间浮起来了!抗浮大战打响

地下水位的上升会软化地基土,导致建筑物沉降和不均匀沉降;增加地下空间结构的浮力,可能导致结构上浮、底板开裂或漏水。

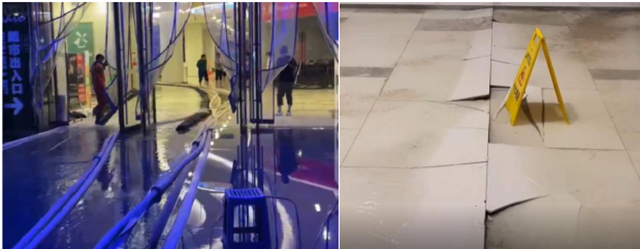

惊险现场:贵阳某商场暴雨后地下室爆裂,水深30cm(图5-6)。

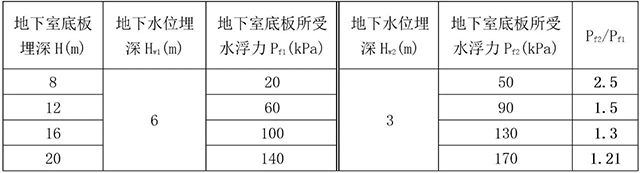

力学真相:水位上升3米,地下室浮力激增150%(表1)。“相当于每平米多压两头大象”——结构工程师比喻。

3.3城市防洪体系遭遇“釜底抽薪”

地下水是河流的重要补给源之一,当地下水位上升后,将导致城市防洪水位的上升,而河道水位上升将倒逼管道内的水位相应抬高,远端管道处的地面或地势低洼处易出现积水现象。特别是在暴雨期间,如果排出口水体达到高水位时,自排管道将无法有效排水,增加了城市内涝的风险。

北方丘陵城市调蓄空间萎缩:石家庄汛前水库蓄水能力下降17%。

自排管网失效:天津某新区河道水位抬高1米,暴雨内涝时间延长3小时。

由于南方地区比如上海的稳定地下水位普遍较高,地下水位的上升空间有限,因此对现有城市的防洪除涝体系的影响敏感度相对较小。而对于北方丘陵地区城市,由于非汛期河网水位普遍很低,如地下水位大幅上升,将大大减少汛前河网和蓄滞洪区的调蓄空间,对城市安全构成较大威胁。

4 破解之道:中国工程师的“动态抗浮”黑科技

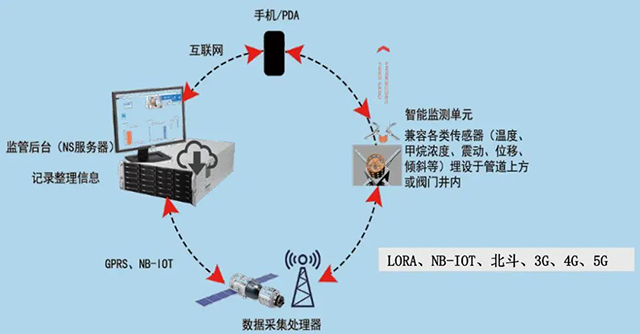

4.1预警:给城市装上“地下水CT”

建立“空-天-地”一体化智能监测与预警系统,实时、准确地监测地下水位的变化情况,以便及时掌握地下水位升高的趋势和范围,为地下水上升可能引发的地质灾害提前预警,也为规划和设计提供基础数据。如北京、上海等大城市,均设有大量的地下水位监测点,实现了对地下水位的长期、连续监测。

图4 智能监测与预警系统

智能监测与预警系统在地质灾害防治中的具体应用场景主要有如下几种:

(1)矿区与城市地质灾害防控

监测矿山地面塌陷、隧道变形,并通过智能锚杆、注浆材料等技术加固地质结构。深圳“边坡卫士”系统:成功预警2023年罗湖崩塌,276套设备化身地质医生。

(2)泥石流预警

结合雨量计、地表位移传感器和土壤湿度计,预测泥石流启动阈值。东南某地区通过多参数融合分析,提前3小时预警泥石流,为下游村庄争取撤离时间。

(3)滑坡监测

部署GNSS位移监测站、微芯桩(监测倾斜、震动)和三维激光扫描,实时捕捉毫米级形变。重庆云阳县“团包滑坡”预警中,系统通过裂缝扩展和降雨量数据分析,提前触发声光报警,组织18户居民避险。

4.2 城市地下空间抗浮措施

4.2.1抢险:主动泄水减压系统力挽狂澜

地下空间结构由于地下水位的上升,抗浮问题尤为突出。

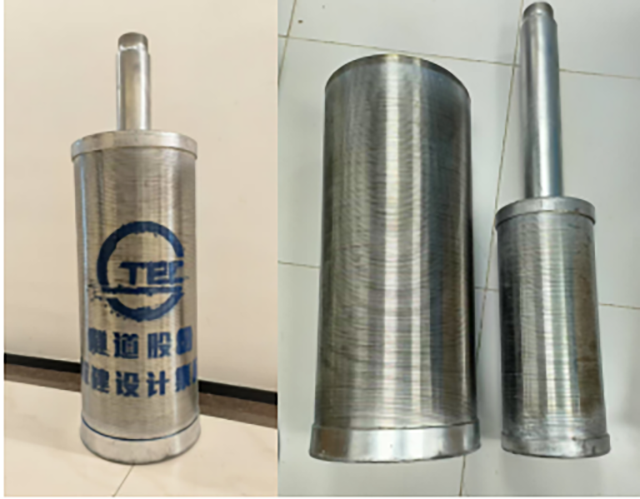

主动抗浮技术突破了传统被动抗浮(如配重、锚杆)的局限,通过“动态排水、实时调压”的创新方式实现标本兼治。通过特制高效过滤系统,形成便捷的排水通道,并与智能控制系统相结合,在确保长期稳定排水的同时有效避免淤堵问题,具有精准把脉(实时监测水位并自动调节排水)、经济耐久(省去大规模结构加固,降低运维成本)和环境友好(最小化对周边地层及建筑的干扰)三大核心优势,为地下工程提供了一种更智能、更可靠的抗浮解决方案。

贵阳某商场案例:技术赋能安全升级

图5 涌水受灾现场情况

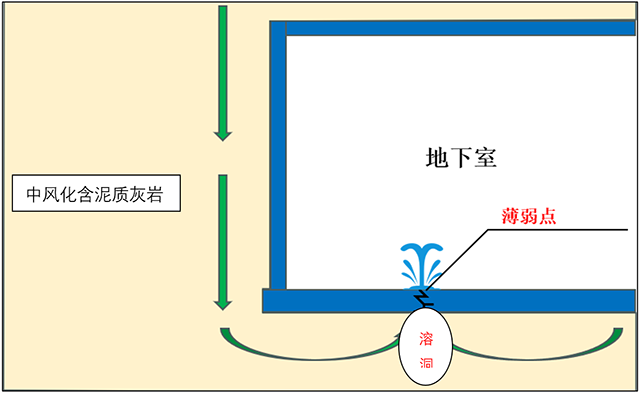

(1)精准“把脉”:岩溶水沿裂缝涌入(图6)

本工程地下室基本处于中风化含泥质灰岩中,该场地岩溶较发育,事故发生时正处汛期,地表强降水沿地下室外墙往低处底板汇集。地下室渗涌水主要是地下室出现薄弱裂缝,地下室内外存在水位差,水从薄弱裂缝涌出。

图6 地下水位升高后渗流示意图

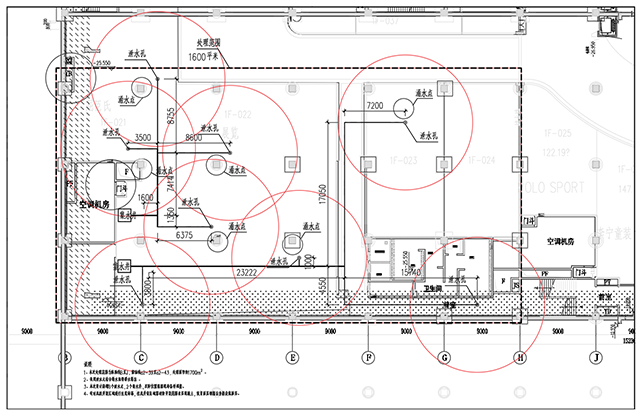

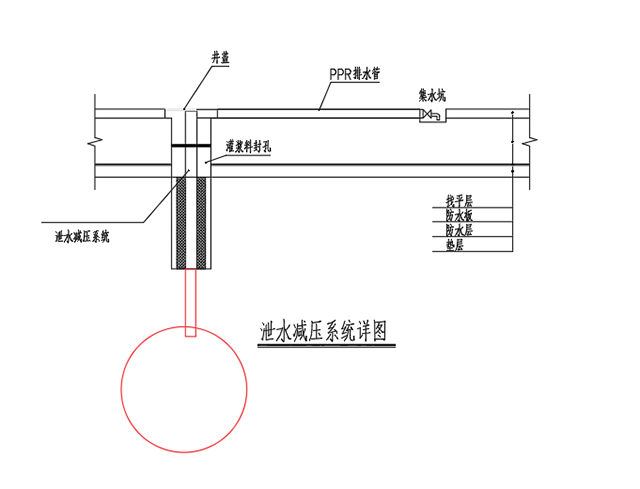

(2)微创手术:植入专利泄水装置(图9),不破坏商场运营

采用主动泄水减压系统,减小底板底部水压力,确保地下室抗浮稳定性满足要求,然后对破坏柱墩面层进行加强处理,并对各渗漏点进行堵漏注浆。

泄水装置临近涌水点布置,集水井共布设两口,靠墙设置,不影响地下室使用空间,主动泄水减压系统布设位置如图7所示,泄水减压系统如图8所示。

图7 主动泄水减压系统平面布置图图

8 泄水减压系统示意图

图9 专利泄水装置

(3)智能调控:自动排水降压,底板裂缝零新增

主动泄水减压系统运行后,该商场地下室未再出现涌水问题,由于系统占地空间小,不影响地下空间的正常使用,验证了该技术的实用性和经济性,为地下工程提供了可复制使用的抗浮技术样板。

图10 泄水系统运行情况

主动泄水减压系统的有效运用,可以明显降低城市地下空间由于地下水位上引起的结构破坏,可有效应对复杂水文条件,为地下工程提供长期可靠的抗浮保障。面对气候不确定性和城市更新需求,主动抗浮技术以“动态平衡”思维重构抗浮体系,助力实现安全与经济的双赢。

4.2.2 未来设计:给建筑穿上“救生衣”

针对未来新建工程的抗浮设计,主要重点关注抗浮设计水位和抗浮措施两个方面。

(1)抗浮设计水位

抗浮设计水位需要结合建筑使用功能、抗浮设计标准、历史最高水位和长期水位观测资料等,并借助动态预测模型和经验综合确定。

本文上述提及的贵阳市某商场原设计方案中地下室底板未考虑水浮力作用,因此,导致地下室底板、墙柱开裂,出现涌水险情。由此可见,地下水位埋深的变化对结构的抗浮设计影响很大,以典型8~20m地下室为例,在不同地下水位条件下,地下室底板所受水浮力如下表所示:

表1 不同地下水位埋深他条件下地下室底板所受水浮力(kPa)

由上表可知,在地下水位埋深由地下6m上升至地下3m后,地下室底板所受的水浮力均出现了较大的增幅,尤其是埋深8m的地下室,水浮力增加了150%;若抗浮设防水位取地面下6m,按照现有抗浮安全设计标准,均无法满足地下水位上升至地面下3m的抗浮设计要求,可能导致地下室发生底板隆起、开裂破坏等现象。因此,选择合理的抗浮水位对地下结构的抗浮设计至关重要。

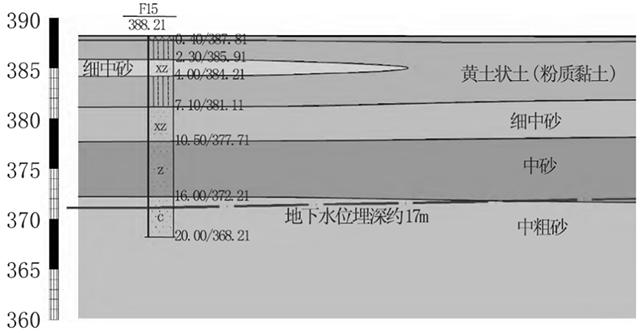

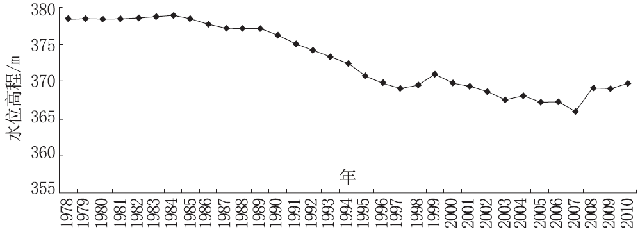

以西安某拟建工程为例,基础埋深约12m,实测稳定地下潜水位埋深约15.5~18.1m,相应高程371.1~372.75m。

图11 地层分布及勘察期间地下水位的变化

根据地下水长期观测资料,80年代初中期,水位基本稳定,80年代后期至90年代,水位缓慢下降,2000年以后,水位基本处于稳定期。随着城市供水方式的改变,近几年水位出现回升,地下潜水位变化情况如下图所示:

图12 拟建场地地下水位变化情况

该项目综合分析历史水位观测资料、拟建场地区域规范、周边已建项目工程经验等因素,将抗浮设计水位高程取为380m,即地下水位埋深约8~9m,要高于勘察期间稳定的地下潜水位埋深15.5~18.1m,预留了安全裕度。

(2)抗浮设计措施

新建工程不宜单一采用传统的主动抗浮设计措施(设置泄水孔等)或被动抗浮设计措施(配置抗浮、设置抗拔桩、抗浮锚杆等),采用“主动+被动”综合抗浮的措施,可以有效降低工程造价,提升结构抗浮安全系数,目前该方案在部分新建工程中已得到成功应用,尤其是临江结构以及地下水位波动比较大的区域,可有效地改善单纯采用常规被动抗浮措施所带来的经济问题。

广东某住宅项目拟建场地平整后场平标高为+8.00m,场地平时地下水位约+2.0m,但50年一遇和100年一遇水位分别为+11.85m和+12.65m,若将抗浮水位取为地面高程,在洪水季节取值偏低,是不安全的;而若按50年一遇和100年一遇洪水位设计常规的被动抗浮措施,取值又偏高,导致工程费用过高。因此,该项目采用了主被动联合抗浮设计方案。

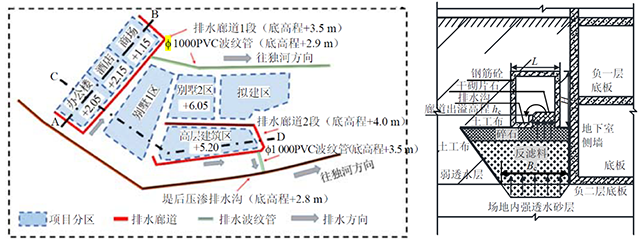

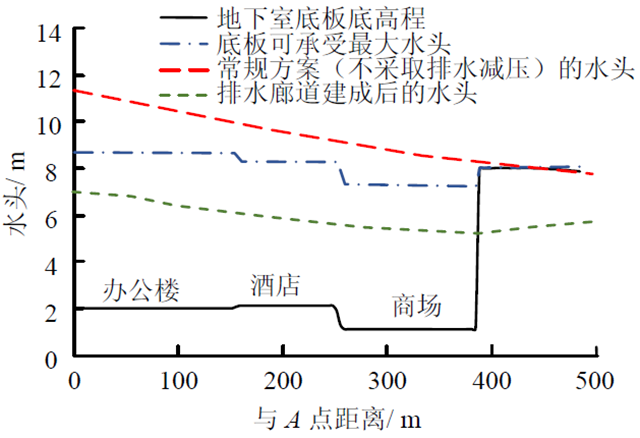

图13 拟建项目及排水廊道平面及剖面布置图

图14 百年一遇洪水位时,底板不同情况下水头压力

由图14可知,未建设排水廊道时,常规抗浮设计无法满足百年一遇洪水情况下抗浮安全要求,建成排水廊道后,可使百年洪水位情况下浮力降低40%,地下空间结构抗浮是安全的。

综上所述,新建建筑工程可以考虑频遇抗浮水位和罕遇抗浮水位,针对频遇抗浮水位主要采用永久的被动抗浮措施,针对罕遇抗浮水位,可以辅助临时或自动化的主动抗浮措施。未来各个地区可结合相应区域地下水位变化趋势,出台相应的地方抗浮设计标准,尤其是地下水位上升区域,可考虑适当提高抗浮安全系数,并要求未来新建建筑设置智能化水位监测系统,做到动态抗浮设计。此外,也可以考虑在新建工程中预留后期安装抗浮锚杆的措施、研发新的抗浮组件,为中远期的地下水位上升引起建筑抗浮能力不足提供有效的解决方案。

4.3城市防洪新思维:给洪水“留白”

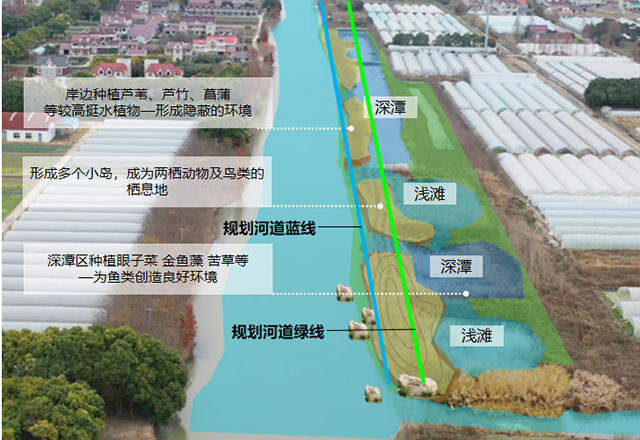

无论是平原河网地区还是丘陵区的防洪排涝体系,都以汛期通过预降河网水位、预留规划蓄滞洪区为洪涝水腾出调蓄空间为主的措施来满足城市防洪安全需求。“河道不是水管,而是会呼吸的生命体”——规划师呼吁。因此,给河流让空间!最新规划正在行动:

北京温榆河:蓝绿控制带拓宽50米,新增湿地调蓄区;上海苏州河:拆除硬化驳岸,恢复滩涂生态缓冲区。如下图所示,河道规划蓝绿线之间的陆域控制带以及结合绿地构建的生物栖息地内的深潭、浅滩,均可作为河网预留调蓄空间。

图15 河道预留调蓄空间示意图

结 语

地下水位上升如同缓慢发酵的危机,但中国城市正用智能监测+动态抗浮+生态留白的组合拳应对挑战。当你在新建公园看到透水砖,在车库发现闪着蓝光的泄水装置,或许正是这场隐形战役的参与者。毕竟,让城市既不怕旱也不惧涝,才是真正的韧性未来。

参考文献

1.北京市水务局关于全市平原区地下水动态情况通报(2024年7月第4期)。

2.汪莹,宋小庆,王飞等,基于连续小波-互相关分析的降雨-地下水位动态响应特征研究——以贵阳岩溶盆地为例[J]。中国岩溶,2024,43(4):843-853。

3.《建筑工程抗浮技术标准》(JGJ 476-2019)。

4.胡振联,刘艺,唐浩等,西安某工程抗浮设防水位的确定[J].地下水,2024,46(05):85-87。

5.骆冠勇,马铭骏,曹洪等,临江地下结构主被动联合抗浮方法及应用[J].岩土力学,2020,41(11):3730-3739。

版权声明:

凡本网注明“来源:中国城市规划网”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国城市规划网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。授权事宜请邮件至www@planning.org.cn,中国城市规划网保留最终解释权。

凡本网注明“来源:XXX(非中国城市规划网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体如需转载,请与稿件来源方联系,如产生任何问题与本网无关。