7月下旬至8月上旬是每年防汛形势最为严峻的时期。面对频繁的强降雨和强对流天气,排水防涝工作不仅关乎着城市的正常运转,更牵动着千家万户的安宁。中国建设报特别邀请中国城市规划设计研究院副总工程师、中规院(北京)规划设计有限公司生态市政院院长王家卓,解析城市内涝影响因素,探讨打通城市内涝治理堵点路径,介绍内涝防治经验做法。

解析洪涝区别与内涝成因

中国建设报:“七下八上”是防汛救灾的关键时期,这段时间我们经常听到洪涝灾害的相关消息,洪和涝有区别吗?洪涝灾害会给生产生活带来怎样的风险?

王家卓:我国总体受大陆性季风气候影响较大,每年7月下旬到8月上旬,降雨较为集中,容易引发洪涝灾害。通常所说的洪涝灾害包含两种情况——洪水和城市内涝,二者既有区别,也存在一定联系。

洪水通常指河流洪水,通常是由于流域内大范围、大尺度的降雨,导致河流流量急剧增加、水位抬高,可能出现漫堤、决堤、溃坝等情况,进而引发灾害。城市内涝一般是本地降雨造成的,受本地排水能力等方面的影响,无法及时排出,形成一定深度的积水,且积水持续一定时间,由此造成内涝灾害。

洪和涝也相互影响、相互关联。一方面,洪水流量过大,可能会使城市排水能力受到限制,进而加剧城市内涝;另一方面,如果各个城市的雨水都快速向下游排放,也可能会加剧下游的洪水。

二者之间既有联系也有区别,搞清楚二者的区别非常重要。不能说城市被淹了就都是内涝,也可能是洪水漫过大堤导致的淹没,这两种情况责任边界不同,防治措施也不一样。

比如,防治洪水主要依靠上游修建水库进行调蓄、削峰,中间利用河道和防洪堤,当洪水超过防洪堤的承载能力时,可以进行分洪,甚至利用下游的蓄滞洪区来容纳洪水。而治理城市内涝主要依靠源头雨水减量、管网排放、末端排涝通道以及排水泵站等措施,解决本地降雨造成的城市内涝问题。

中国建设报:排水方面有哪些原因会加深城市内涝产生的影响?城市中哪些地方容易产生涝水积水点?

王家卓:古人说“水往低处流”,城市降雨后,雨水也会沿着重力方向汇集,所以很多城市历史上的易涝点都有共同规律,很多是因为地势相对低洼。这些低洼之处,有的是天然形成的,人们在上面建设了城市设施或建筑物;有的则是人为建设时局部挖得较低造成的,比如北京、河南郑州、河北石家庄等铁路较多的城市,铁路穿过城市时会有很多下凹桥区,为了保证铁路平直,下穿的地方就相对低洼,这些低洼地方也容易积水。

总体来看,城市内涝的原因主要有以下几个方面:

第一,城市规划建设选址存在缺陷或弊端。古人在城市规划时很注重选址,如果把城市建在低洼地区,降雨后雨水容易汇集,就需要在设施建设上付出更大代价。还有一些小区容易被淹,经调查发现,是因为这些小区地势比周边小区低,周边小区建设时把用地标高抬得较高,导致雨水往中间低洼小区汇集。

第二,城市规划建设时没有充分尊重自然、顺应自然,挤占了历史上具有调蓄、排水功能的空间和通道。很多农民种田讲究“4亩田1亩塘”,水塘既能在旱季供水灌溉,又能在雨天起到调蓄作用。城市也需要有这些自然调蓄空间,但有些城市在建设中,把这些自然调蓄空间填埋硬化,建成了道路,导致自然调蓄功能丧失。

第三,城市排水防涝设施建设存在短板。我们可以把城市的排水过程类比为浴室淋浴,水龙头相当于降雨,水量有大有小、时间有长有短;浴室的排水口就像马路上的雨水箅子,若雨水箅子堵塞,水就排不出去,会造成路面积水;下水道就像排水管道,堵塞了也会导致排水不畅。所以,如果城市排水防涝设施存在短板,比如管网建设标准不高、末端该建的泵站没有建设,雨水就无法排出,容易引发内涝。另外,设施运行维护不到位也会加剧内涝,比如,有些地方该有雨水箅子却没有,有的雨水箅子存在但被堵塞了,或者地下管网因未及时清疏维护而堵塞。

总结来说,城市内涝的原因包括规划方面的建设用地选址和城市竖向问题、设施建设标准问题以及设施运行维护问题等。不同的内涝积水点原因不同,需要有针对性的治理策略。

借鉴古今中外排水智慧

中国建设报:许多老村、老街、老建筑在强降水或洪涝灾害中“屹立不倒”,比如山西晋中有些村落“水走中道,人行两边”,湖北鄂州观音阁、江西赣州福寿沟在“抗水”方面都很有名气。您认为我国古代的排水智慧有哪些细节值得现今城市规划和建设借鉴?

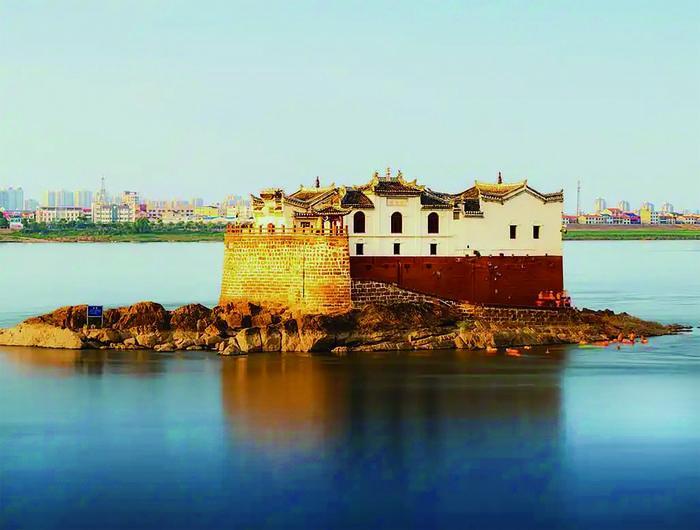

鄂州观音阁

王家卓:古人在排水方面有很多智慧值得我们继续学习和发扬。

第一,在城市选址上,古人特别注重与水的关系。早期,《管子》中就提到,城市建设用地不能选得太低,否则容易被淹;也不能选得太高,否则取水较为困难。所以,合理的选址非常关键,很多古代城市在选址上都做得很好。

第二,在处理水与城的关系上,古人有不少好例子,比如江苏苏州等城市,讲究先疏山理水、后造地营城,即先梳理好水系,既保证饮用水、灌溉用水,又保障安全,同时水系还能作为排涝通道。北京等城市在建设之初,很多低洼地带,如积水潭、玉渊潭、莲花池等,古人都保留了下来。另外,古人还会根据军事防御需要开挖护城河,护城河既具有防御功能,又能承担排水功能。

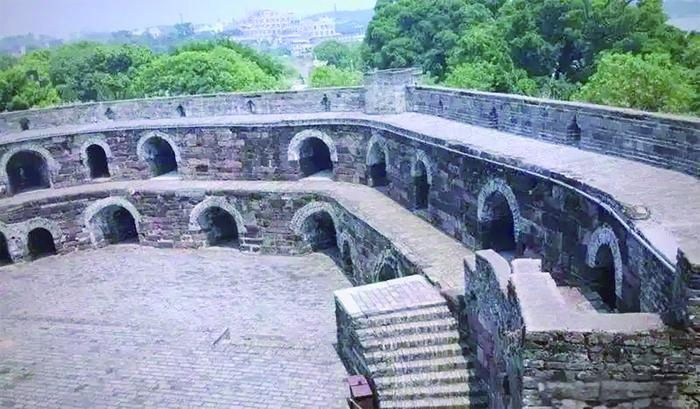

赣州福寿沟

第三,在竖向选择上,古人的做法也值得学习。一些建筑群采用“龟背式”建筑布局,中间高、两边低,可以承担一部分排水的功能。南方地区在雨水利用方面也有举措,比如通过水井收集雨水等;还有赣州的福寿沟,是宋代刘彝修建的大型工程,利用地势高差,连通城内坑塘水系蓄洪,通往城墙处的水窗,以单向水窗阻挡赣江洪水,并在洪水消退时向赣江排涝,至今仍是赣州旧城区排水道的主要构成部分。这些都体现了中华民族的智慧,即便在今天,仍然值得我们学习思考、发掘并发扬光大。

中国建设报:国外有哪些内涝防治方面可以借鉴推广的经验做法?

王家卓:城市内涝有设防标准,从全球来看,即使是最发达的国家,也不会将城市内涝设防标准无限提高,真正做到1000年都不淹一回,工程上可以实现,但实际上没有地方这么做,因为这涉及投入产出比。比如,将地下管网直径从1米扩到10米,凭借我国的基建实力可以实现,但并不必要,也不经济。

所以,设防是有限度的,不是无限高标准确保任何降雨都排干,这样投入产出不经济。我们需要在投入产出的经济性和城市的安全性之间找到平衡点,这是国家制定排水防涝标准的出发点。目前,中国的排水防涝标准跟欧洲、美国一些发达地方基本接近。

国外不少城市的内涝防治经验值得借鉴。比如,日本东京设有下水道局和管理河道的建设局,其排水防涝工程体系包括源头雨水流出抑制、雨水管网建设、河湖治理、调节池调蓄以及应急措施等。这和中国的海绵城市非常像,不是所有水都往外排,要求每公顷建设用地需有500立方米的调蓄容积,减少向外排放的雨水量。同时,雨水管网按抵御每小时50毫米降雨的标准建设,相当于4年一遇,与北京3~5年一遇的标准相近。东京还通过城市内部河道承担排水防涝任务,超出调蓄能力时利用调节池蓄水。当超出城市整体应对能力时,启动应急措施,优先保障生命财产安全。

东京还建设了大量雨水调节池,尤其是结合城市公园绿地建设“兼职”调节池,平时作为公园绿地使用,下大暴雨时作为调节池蓄水,提高了设施利用率。

新加坡在内涝防治方面也做得较好,会定期公布内涝积水点,推进类似海绵城市建设的ABC计划,要求控制雨水源头,加强管网建设,一些地方还会建设调蓄池,把雨水调蓄起来,避免淹没低洼地带,同时治理河道排涝通道。

当然,世界上还有其他地区,比如欧洲很多地方的措施也很有特色,但欧洲总体气候特征跟中国不太一样,降雨非常平均,东京和新加坡跟中国更相似,降雨不均匀程度和面临的压力更相似,其经验更值得我们学习借鉴。

此外,我们常说的“多少年一遇”经常会引起误解,比如,很多人会认为50年一遇的建设标准,怎么最近10年已经遇到两回了。这其实是概率问题,“10年一遇”是指每年发生的概率为1/10,从概率学分析,10年一遇的事有可能在连续两年遇到,同时,我们分析发现“百年一遇”的事件在100年中发生的概率约为60%,这并非标准失效。

推进区域差异化治理

中国建设报:我国城市(镇)排水防涝体系规划是否因地区、气候差异而有所不同?具体有哪些体现?

王家卓:2021年,国务院办公厅印发了《关于加强城市内涝治理的实施意见》,提出各城市应因地制宜基本形成“源头减排、管网排放、蓄排并举、超标应急”的城市排水防涝工程体系,排水防涝能力显著提升。但不同地区具体实施时存在差异。比如,在北方地区,主要通过海绵城市建设,在雨水源头的下渗、蓄积、净化方面发力。

雨水管网是每个城市都需要建设的,且基本随着道路同步规划建设,但管网标准不同。比如,北京的雨水管网,要应对每小时50毫米左右的降雨;广东等地则可能要应对每小时60毫米以上的降雨;而西北地区可能只需应对每小时十几、二十毫米的降雨。

“蓄排并举”在不同城市也有不同体现。有的城市具备良好的蓄水条件,有的城市蓄水空间有限,就以排为主。以武汉为例,武汉三镇中,汉阳和武昌有很多湖泊,雨水先在湖里调蓄,再排入长江;而汉口湖泊较少,雨水主要依靠排放。因此,在武昌和汉阳,规划排水防涝体系时,要考虑湖泊的调蓄作用。形象来说,如同家里下雨漏水,水缸接水的同时用瓢往外舀,假如水缸比较大,瓢舀的速度就可以慢一些;假如水缸很小或者没有水缸,就得随时把水排走。

所以,每个城市要根据自身的降雨特征、与周边受纳水体的关系以及河湖水系竖向等方面的特征,合理规划城市排水防涝工程体系。

中国建设报:我国现在城市排水系统建设总体情况如何?需要在哪些方面加强?

王家卓:近年来,我国高度重视城市排水防涝工作。以前,我们对城市内涝重视度不太高,这可能跟发展阶段、经济社会发展水平有关系。2012年北京“7·21”特大暴雨后,国家开始持续推进城市排水防涝工作。但由于过去几十年快速城镇化过程中,在这方面投入相对不足,“欠账”较多,虽然经过这些年的建设有了很大改进,管网设计标准与国外接轨,海绵城市建设也在快速积极稳妥推进,排水防涝补短板工作成效显著,但要在短期内完全补齐短板仍有困难。

同时,每个城市的短板存在不同,有的城市可能在调蓄方面存在短板,有的城市排涝通道受限,还有的城市末端排水泵站不足。

所以,每个城市需要根据自身特点、面临的问题,制定系统整改策略,因地制宜地补齐短板。相信按照目前国家的重视程度、投入力度等,再经过10年的努力,城市内涝问题可能会有明显改善。

《关于加强城市内涝治理的实施意见》提出,到2035年,各城市排水防涝工程体系进一步完善,排水防涝能力与建设海绵城市、韧性城市要求更加匹配,总体消除防治标准内降雨条件下的城市内涝现象。过去,一些城市可能每年或每两年就发生一次内涝,经过治理后,发生频率会大大降低,但目前距离国家的标准以及人民群众对美好生活的需求还有差距,仍需要持续推进相关工作。

结合城市更新推进内涝治理

中国建设报:《关于持续推进城市更新行动的意见》提到,“提高城市韧性”“地下管线管网和地下综合管廊建设改造”“统筹城市防洪和内涝治理,建立健全城区水系、排水管网与周边江河湖海、水库等联排联调运行管理模式,加快排水防涝设施建设改造,构建完善的城市防洪排涝体系,提升应急处置能力”。从城市更新角度,您认为应如何贯彻这些要求?

王家卓:城市更新是今后一段时期的重要工作,围绕多方面工作开展,保安全、改善民生、促进发展方面都需要通过城市更新做一些工作。城市内涝就是城市安全的一部分,将城市更新与城市内涝治理相结合,可以从以下方面入手。

首先,每个城市应坚持“一城一策”,根据自身的自然禀赋、河湖水系、竖向条件、历史内涝积水情况、降雨特征等,制定城市内涝治理系统化实施方案,作为工作的总体安排。

其次,各城市应结合城市更新的时序和工作安排,有针对性地补齐排水防涝短板。在城市更新过程中,修复自然生态系统,恢复历史上的调蓄和排放能力,比如恢复被填埋的坑塘、沟渠,结合城市更新做好“留白”“增绿”,将“留白”和“增绿”的地方作为城市调蓄空间。

再次,应结合城市更新,因地制宜推进海绵城市建设,让雨水在源头下渗、净化、利用,减少城市排水管网压力。我国已陆续推进30个海绵城市建设试点和60个海绵城市建设示范城市的建设,总结了诸多经验模式,在城市更新中应持续推广,将海绵城市理念融入城市规划、建设、治理的各个方面。

最后,应结合城市更新,补齐地下管网短板。地下管网是“里子工程”,过去我们较重视“面子”,在城市更新阶段,要兼顾“里子”和“面子”,满足人民群众对美好生活的追求。近年来,国家通过超长期特别国债和中央预算内资金,对城市排水管网、雨水泵站、排涝通道建设等给予支持,各城市应结合政策做好项目谋划、前期申报和组织实施,针对群众反映强烈的历史易涝积水点抓紧治理,解决历史顽疾。

中国建设报:有些老旧小区因管道老化等问题,更容易产生内涝、积水,您认为对于这种情况应如何处理?

王家卓:老旧小区内涝积水原因多样,需先科学分析原因,找准问题后对症下药。

有些老旧小区积水是因为内部雨水箅子缺失或堵塞,且物业服务企业维护不到位。针对这类问题,要补齐雨水箅子,及时修复和维护。有些老旧小区是因为小区内雨水管网与污水管网混错接,雨水管较大、污水管较小,容易造成堵塞。还有些老旧小区内部小市政管网与外部大市政管网连接不畅,或者内部小管网堵塞未及时清疏等,无法及时排水。

针对上述问题,我们应科学分析原因,找准问题,结合城市更新,有针对性地采取措施。对于有条件的老旧小区,进行“留白”“增绿”;较大的老旧小区可修建调蓄设施;对于地势比周边低的小区,短期无法整体抬高,可增设雨水泵站、调蓄池,或与其他小区联合使用调蓄池和泵站,改善内涝情况。

当然,老旧小区改造时,还应结合海绵城市建设理念和要求,通过“渗、滞、蓄、净、用、排”等综合措施解决雨水问题。同时,雨水可能造成内涝,但也是资源,要系统考虑雨水的多重属性,因地制宜采取措施,既解决安全问题,又解决发展中取水、用水问题。尤其在缺水地区,可把雨水在周边坑塘洼地蓄积起来,旱季用于浇洒绿地等,既解决内涝问题,又实现雨水资源化利用。

文字整理:韩雅丽

版权声明:

凡本网注明“来源:中国城市规划网”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国城市规划网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。授权事宜请邮件至www@planning.org.cn,中国城市规划网保留最终解释权。

凡本网注明“来源:XXX(非中国城市规划网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体如需转载,请与稿件来源方联系,如产生任何问题与本网无关。