导读

随着人工智能技术的快速发展,大模型在国土空间规划领域的应用成为行业关注焦点。中国城市规划学会城市规划新技术应用专业委员会副主任委员、同济大学钮心毅教授在2025城市规划新技术专题会上,提出构建国土空间规划专业大模型的系统思路,强调以“领域知识引领、业务逻辑驱动”为核心,推动规划学科与人工智能深度融合。下面是对这份报告的详细解读。

1.行业需求:从信息化到智能化

在自然资源行业大模型体系中,国土空间规划作为重要组成部分,亟需构建专业大模型支撑全周期规划业务。当前,通用大模型虽具备基础能力,但难以满足规划领域对多模态数据理解(如空间图纸、政策文本、地理信息)和专业推理决策的需求。专业大模型需融合“通用知识”与“领域知识”,成为规划行业的“智能专家”。

两类技术路径:通用与专业的分工

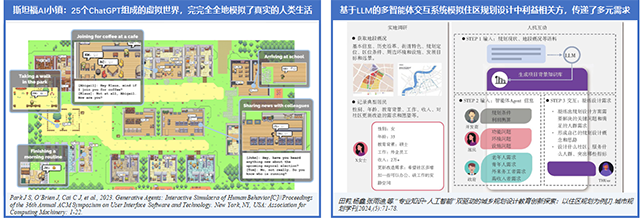

(1)通用大模型:模拟公众参与

通用大语言模型可模拟公众利益诉求,辅助规划公众参与。例如,通过生成虚拟居民意见,优化社区规划方案。

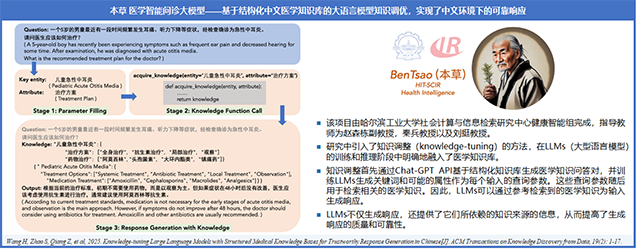

(2)专业大模型:成为领域专家

在通用大模型基础上,通过知识调整(Knowledge-tuning)融入国土空间规划专业知识。例如,在医疗领域通过结构化知识库生成问答对训练模型,这一思路可迁移至规划领域,构建具备空间逻辑推理能力的专业模型。

2.核心特征:多模态为主,语言模型为辅

国土空间规划研究对象为“国土空间”,需同时处理文本、图像、地理数据等多模态信息。专业大模型需具备:

跨模态关联能力:理解规划文本与空间图纸的对应关系(如总规文本与用地布局图);

空间推理能力:基于GIS数据诊断空间问题(如生态红线违规建设识别);

动态决策能力:模拟规划推演过程(如交通流量预测与路网优化)。

类比传统GIS工具,专业大模型将升级为“智能规划分析平台”,实现从“工具调用”到“自主决策”的跨越。

3.三类专业大模型体系

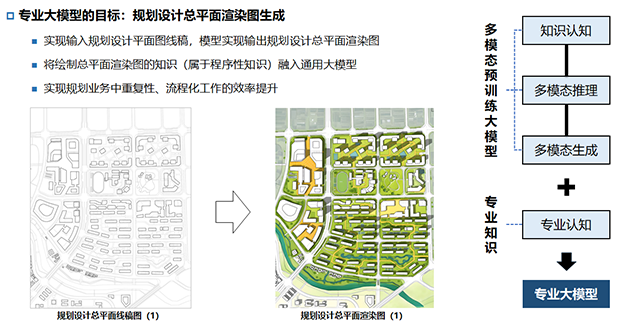

(1)图文工具模型:提升日常工作效率

功能:自动生成/审查规划图纸、报告(如城市体检报告、总平面渲染图);

案例:同济规划院开发总规文本审查模型,可识别文本格式错误、术语规范性,并关联规范条文提出修改建议;总平面渲染模型输入线稿即可生成符合专业表达要求的彩色图纸,降低设计重复劳动。

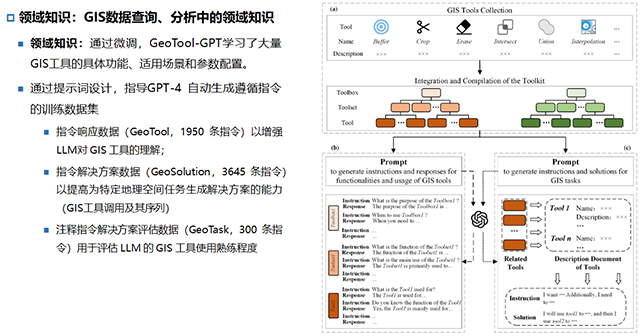

(2)数据管理分析模型:智能GIS专家

功能:自然语言驱动空间数据分析(如“查询生态红线内新增建设用地”);

案例:中国地质大学GeoTool-GPT模型,通过微调开源大模型掌握2000余项GIS工具调用逻辑,实现复杂空间任务的自动化分解与执行。

(3)推演决策模型:规划专家的数字孪生

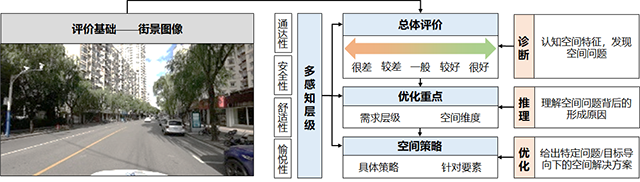

功能:空间问题诊断-归因-优化全链条决策(如街道可步行性提升);

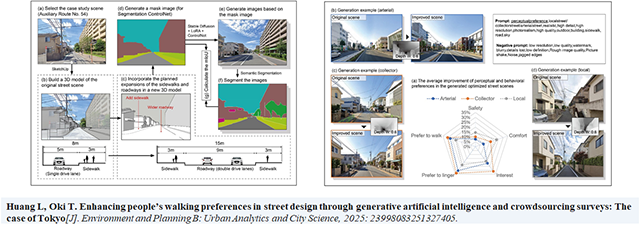

案例:东京大学开发街道设计模型,通过众包调查提取公众偏好知识,生成高满意度设计方案;同济团队构建街道可步行性诊断模型,基于多层级评价体系输出空间优化建议,媲美人类专家水平。

4.未来展望:知识引领,协同创新

构建国土空间规划专业大模型需把握两大关键:

(1)以领域知识为引领:将规划标准、空间机理、历史经验等结构化知识注入模型;

(2)以业务逻辑组织应用:围绕规划编制、审批、实施等环节设计智能场景。

学界与业界需分工协作,高校聚焦推演决策模型的理论突破,规划院、编审中心着力落地图文工具与数据分析模型,提升日常效率。随着技术成熟,专业大模型或将成为规划师的“智能助手”,推动行业从“经验驱动”迈向“数据与知识双驱动”的新范式。

版权声明:

凡本网注明“来源:中国城市规划网”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国城市规划网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。授权事宜请邮件至www@planning.org.cn,中国城市规划网保留最终解释权。

凡本网注明“来源:XXX(非中国城市规划网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体如需转载,请与稿件来源方联系,如产生任何问题与本网无关。